汉白玉石造佛像(太原市博物馆藏)

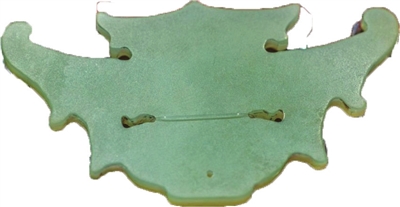

玉兽面(陶寺遗址博物馆藏)

齐鹏高江涛

近日,国家文物局办公室、自然资源部办公厅、农业农村部办公厅联合印发了《关于加强大遗址保护规划和用地保障的通知》。该通知公布了国家首批重要大遗址清单(第一期),全国共有36个遗址入选。其中,我省的陶寺遗址、晋阳古城遗址入选。本文选取两件分别发掘于两处遗址的文物予以简单介绍,以飨读者。

——编者

汉白玉石造佛像

晋阳古城遗址位于太原市晋源区,是春秋至唐五代一处大型城址。2001年6月25日,国务院公布其为第五批全国重点文物保护单位。晋阳古城遗址包括城池遗址、宗教寺观遗址及墓葬遗址三部分。

太原市博物馆馆藏的汉白玉石造佛像,高134厘米、宽81厘米,出土于太原市晋源区晋阳古城遗址,是北朝时期的精品。

该石造像比例均匀,馒头状高肉髻,头顶磨光。面相丰圆适中,双耳下垂。双目正视,面向前方。外披双领下垂式袈裟,衣纹为双阴线刻,胸前打一小结;举右手,掌心向外,施无畏印;左手外伸于左腹侧,手心向外,施与愿印。脸、鼻、颈、手部残留贴金。佛身后有舟形背光,上端前倾,图案分为四层,由外而内分别为火焰纹、莲花叶草、五重同心椭圆、背衬莲瓣;圆形头光图案由外而内分别为莲花叶草、五重同心圆光环、双层莲花瓣。

汉白玉叫“玉”却不是玉,其主要成分是碳酸钙,具有硬度高、不易变形的特点。上乘的汉白玉石料质地细腻且硬度高,不仅能雕刻出精美的作品,还易于保存且不易风化。由于汉白玉在建筑装饰领域的需求量大,因而成为历代限量开采的石材之一。

玉兽面

陶寺遗址位于襄汾县陶寺乡,地处汾河岸边、临汾盆地。从1978年首次发掘至今,陶寺遗址陆续发掘出城墙、宫殿区、大型宗教礼制建筑、王陵区、管理手工业作坊区、政府掌控的大型仓储区和普通居民区。

玉兽面是陶寺出土玉器中最有特色的,目前收藏于陶寺遗址博物馆。这件玉器不同于陶寺文化常见的玉钺、玉璧、玉琮、玉环、多璜联璧、玉戚等,呈兽面形,顶为“介”字形冠,中间当为面部,似有口与眼,两侧似双翼。

玉兽面出土于陶寺文化中期偏晚阶段的王级大墓M22中,距今4000年左右。玉兽面尺寸很小,高仅3.5厘米、宽6.4厘米、厚0.3厘米,可能是佩戴的装饰品。通过这件玉器的样式可以看到,同时期各地文化朝向中原的融汇。这其中有东南方的“良渚文化”、北方的“红山文化”、东方的“大汶口—龙山文化”、西北的“齐家文化”等新石器时代地域文化的因素。一件小小玉器,却反映出4000多年前中国不同区域文化和社会之间的广泛交流与互动。

有专家认为,玉兽面的形象,尤其是展开的两翼似一对大角,与上古传说中的战神“蚩尤”形象十分相近,也许是作驱凶辟邪之用。